コンサルタントの水道技術経営パートナーズが運営する、水道技術や経営の情報サイト「狸の水呑場」へようこそ。お問い合わせはこちらへ。

| 水道料金 | Water Rate |

水道料金に関する動きを整理します。いずれは算定方法についても取り上げたいと思います。

【参考】

◆掲載情報が古くなってきたので更新を企画しております...

水道料金の実態

1)水道料金の推移

水道料金のアップに対する国民の目は厳しいものがあります。

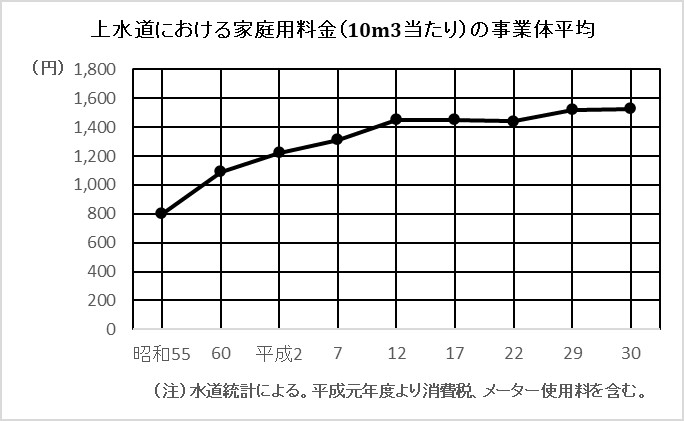

水道料金の負担の推移については各種の資料にも掲載されていますが,ここでは「平成30年度水道統計」からグラフを作成しました。

グラフにみるように料金は右肩上がりにきております。m(_ _)m 大体,水道のある程度規模のある投資は起債によって資金を調達しますので,事業から5年の据え置きの後で大体30年の元利均等償還,ということは,過去の投資分についてもこれからしばらくは負担がでてくるということであります...

2)他のライフラインと比較したらどうなのか

このままじゃちょっとおもしろくない。特に,最近,電力やガスについて自由化された影響で,電力料金やらガス料金は機動的に上げ下げされるようになってきています。水道だけはコンスタントに上がってるように思われ,また数字を見ればそう見えますが,実際にそうなのだろうか...

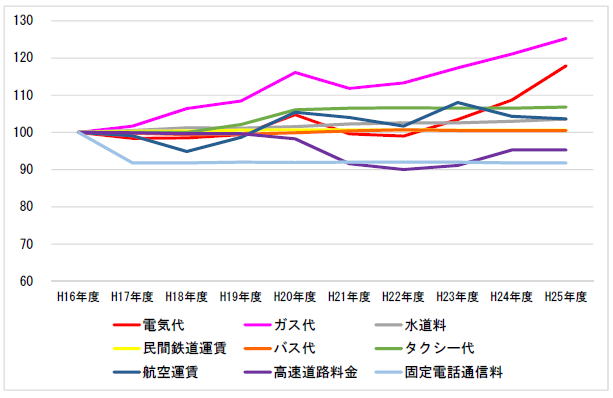

ということで,消費者庁の「公共料金の窓」から,平成16年度を100とした公共料金の推移を持ってきました。

電気やガスの負担と比べて,水道への負担はほとんど変わってないと言えます。

もちろん,電気やガスは,水道に比べて,生活シーンの中でその使用する量が大きく増えていることも大きな要因なのですが,水道で使用するエネルギーのほとんどが電気である割には,電気料金との連動が低いのは意外な感じもします。

以下のサイトもご参考ください。

物価の動向をチェックする@【消費者庁】公共料金を含む,物価について掲載。かつてここにリンクを貼ってた、「公共料金の窓」の国立国会図書館保存ページへのリンクもあります。

3)投資負担の内訳

では,負担が増えている原因はなんなのでしょうか。先の国民生活モニター調査では,エネルギーコスト,競争がない,人件費,などが原因ではないか,とのイメージをもたれていることがわかっております。しかし,図に示す(こちらも「日本の水資源」より)ように,実際には,費用割合の増加で増加しているのは受水費,減価償却など施設整備費が中心で,人件費やエネルギーコスト(動力費)の占める割合はむしろ下がっているといえるようです。

4)水道料金の分布

続いて,全国の水道料金の格差についてです。以前問合せがあったとき,手持ちの資料で調べてみました。

まず,財政計画の策定をお手伝いした経験からいうと,水道料金は原価を積み上げて計算されるため,需要者や水源の位置,良好な水源の有無,などの不可避的要因が大きく反映します。しかも利益を計上したり過剰な内部留保を持つことができないために,たいていはかなり苦しい運営を強いられるものです。特に,大都市の近隣などで水道整備に着手するのが遅かった事業体などでは,コスト的に不利な施設整備を強いられ,必要な料金はとなりの大都市との比較から設定できないために,経営的には非常に厳しい場合があります。

水道料金の分布については,水道協会が「水道料金表」にまとめて発表しています(購入可)。週刊ダイヤモンド(H31年1月19日)などによると,1ヶ月あたりの水道事業体の料金は全国で約7倍の差がありますが,低い方の事業体も料金回収率が低下してきており,将来の値上げと無縁ではないとのことです。

「水道料金」ランキング@【DIAMOND online】水道料金の問題を経済誌の立場から見るとどうなるか。

|

給水人口 |

20m3使用時 |

| 1,000,000人以上平均 | 2,702円 |

| 全国平均 | 3,236円 |

| 5,000人未満平均 | 3,532円 |

水道産業新聞社の特集でかつて,以下のような資料が掲載されていました。

水道いろいろベスト10@【水道産業新聞社】日本の水道のベストテン。特集記事より。毎年更新されていました。

「平成30年度水道統計」によると,全国平均の給水原価は167.70円,供給単価は173.99円,と示されていました。給水原価を規模別にみると,給水人口100万人以上と1万人未満が比較的高く,前者は水源確保,後者は規模の効率がネックになっていると推定されます。ただし,供給単価でみると,5千人未満の事業体の方が低くなっています。このように,給水原価(買値)が供給単価(売値)を上回っているのは,水道が公共事業として繰り入れを受けたり,国庫補助を受けた結果と考えられます。

「平成30年度水道統計」で,ざっと計算してみたところ,末端水道事業(法適用の上水道のみ)では以下のようになっています。

| 営業収益 | 末端給水事業 | 2,439,999 | 百万円/年 |

| 用水供給事業 | 376,126 | 百万円/年 | |

| 給水収益 | 末端給水事業 | 2,298,155 | 百万円/年 |

| 有収水量(百万m3/年) | 末端給水事業 | 13,162 | 百万m3/年 |

| 供給単価 | 末端給水事業 | 174.6 | 円/m3 |

5)料金改訂の状況

平成30年度水道統計で最近の値上げ状況を見てみます。

平成26年は消費税率8%への増税に伴う値上げがあったので,平成27〜30年に関して見ると,末端給水事業1330事業体中,値上げを行った事業体は276事業体。平均値上げ率は8.1%でした。

整備拡大や普及促進がわかりやすいニーズであった時代と比較すると,現代では必要な施設整備や安全性の向上策を導入し,そのために必要な料金アップを認めてもらう,といったフローはもはや成り立ちません。経営診断や投資余力検討などのスキルが基本計画策定者に必要であり,場合によっては民活など資金負担の小さい整備方法を検討する必要があるでしょう。そのような計画を策定できる技術力と経営診断力を兼ね備えたコンサルティングスキルがますます重要になってくると考えられます。

まあ,こまったら私にメールください。( ^o^)

【備考】

水道水の価値

1)水道の事業規模

日本のGDPが522兆円,国と地方からの歳出総額が168兆円,公共事業費は10兆円。これに対し,水道事業の総収入は約3兆円とのことでした。(平成28年度)

ただし,多くの事業体では今後想定される設備の損耗に対する積みたてを取り崩して施設の償却費にあてています。はっきり言えば,当初設定された水道料金が,必要な投資額に対して低すぎたと言えます。

今後,人口の低下に伴い,水道事業収入も減少することが予想されます。このようななかでも,水道のレベルの維持向上を図るためにはどうすればいいか。知恵がますます必要になってきています。

2)有機物としての水の特徴

水道事業の製品である「飲料水」は,コモディティとしての性質が強く,負帰還の経済で説明されます...といっても何のことかよくわかりませんよね。

コモディティとは,製品の品質にあまり違いがなく,買い手が価格だけで選択するような商品を指し,米,麦,トウモロコシなどの農産物,金属,原料化学製品などの一次製品が該当します。コモディティの生産は,知識,技術よりも自然資源あるいは材料により多く依存します。

負帰還の経済とは,簡単に言えば,「経済的に適正な規模」が存在する市場をいいます。負帰還の経済では,成長時には,スケールの拡大,職務の専門化などにより生産コストが下がるのですが,ある飽和点をすぎると,原料産出地が需要地から遠くなることなどによりコストが上昇しはじめます。これ以上の規模になると,資材,労力,資金を投入しても,コストの上昇を生んでしまい,結果として経済性が失われます。

ちなみに,正帰還の製品の代表にソフトウエアやシステムの設計があり,ディファクトスタンダード(世界的標準仕様)を勝ち取ってしまえば,加速度的に隆盛して収益逓増をすることが特徴であるとされています。

財が市場を形成する場合,多数のプレーヤーの参加により,各社の製品価格は市場価格かその近くに収斂します。市場価格で商売をしていては利益率が低いので,生産者は,次第に,ブランドを確立したり,製品を特化したりして価格を高めたり売り上げを増やしたりしようとします。

3)料金改訂あれこれ

水道料金の設定方法に関する良著としては,平成10年水道協会発行の本があったかと思いますが,料金のアップは非常に強い抵抗があるもの。これは当然ですよね。でも,じつは,将来の修繕を想定して適正な料金を取っている事業というのはそうそうないもんなんです。

では,料金の適正化についてどのような方法があるのでしょうか。

水道料金は従量料金制で料金体系が単純です。水道事業の料金体系については,需要と供給の状況を鑑みて,もっと複雑にすることも考えられるのではないかという意見があります。

参考になるのは電気料金で,夜間料金は安く設定されて需要の平準化に役立っているほか,自家太陽光発電の導入にインセンティブを与えています(昼は電力を高く売って夜に安く買い戻すことができるなど)。水道でも,渇水期は料金を高く設定するとか,

また,これはちょっとあぶないノウハウですが,料金アップは難しいが,料金体系の変更ならやりやすいことをこっそり指摘しております。料金の「適正化」とは通常値上げなのですけど...

なお,余談ですが,「水道料金債権は私法上の金銭債権であり,民法に基づき2年となる」のだそうです。かみ砕いて言えば,水道料金滞納の時効は2年だということですね。【水031215】

4)水道会社の競争とは

水道水は公共性の高い財ですから,水道事業体や水道会社は,水道水の販売によって高い利益を得ることが社会的に許されない部分があります。つまり,通常の会社と違い,利益率の設定について,公的セクターからの干渉を覚悟しなければならない点に注意が必要です。よって,水道会社の競争は,利益の多寡では起こりにくく,結果として競争を生じにくいという問題があります。

民活の先進国,英国では,当初プライスキャップ(価格上限制度)という制度によって料金の増嵩を抑制する政策をとりましたが,その後,上限価格が引き下げられたために,水道への投資意欲が減退してしまったと言われています。

そして,英国の水道料金を監視し,水道事業の比較をおこなうOFWATでは,水道事業者の比較を「効率」で行うようになったとのことです。「効率」の指標化は難しいですが,もしうまくいくのなら,利益で競争するよりも,水道事業にはなじむように思います。

5)未収料金の消滅時効

法解釈によると2年。民法改正により令和2年4月1日以後に締結された給水契約に基づいて発生した水道料金請求権の消滅時効は,権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき又は権利を行使することができる時から 10 年間行使しないときに完成することとなりました。

【参考】

前半の参考文献はエム・システム技研,風早氏論文より。ここに置いとくのがいいかどうかはよくわかりません。一応仮置きです。

目次

水道料金の実態

水道料金の実態と,なぜそうなるのかについて。

水道水という商品や値段のつけ方の特徴について。

備考・出典

私の独自見解です。ご意見ください更新履歴

- 230426 リンク修正

- 210104 データ関係更新

- 191205 データ関係更新、リンク先修正

- 170613 リンク先修正

- 120807 新様式で作成

- 111025 国民生活政策→消費者庁

| WaterPartnersJP all rights reserved | >>index >Top |